Richard Maurice Thornicroft

Né le 16 mai 1922. Tué au combat le 6 octobre 1944.

A vécu au 946, avenue Melrose, Montréal (Québec).

Le soldat Richard Maurice Thornicroft (1922–1944) était un vendeur de boulangerie de 22 ans dont la mort évitable sur le champ de bataille illustre la brutalité du conflit contre l’Allemagne nazie.

Né le 16 mai 1922, Richard Maurice Thornicroft était originaire de NDG et vivait avec sa famille au 946, avenue Melrose, juste à l’extérieur de Westmount. Quatrième d’une fratrie de six enfants, il avait trois sœurs et deux frères. Les trois frères Thornicroft servirent dans l’armée : l’un dans la Marine, l’autre dans l’Aviation, et Richard dans l’Infanterie.

Dans les années précédant la guerre, le soldat Thornicroft poursuivait des études pour devenir comptable professionnel agréé (CPA). En dehors de son éducation, il jouait régulièrement au golf et au baseball, mais participait aussi à des pièces de théâtre scolaires. Son côté musical le mena à rejoindre la fanfare de clairons du RMR en avril 1939, avant même d’avoir atteint l’âge de 18 ans lui permettant de s’enrôler officiellement dans le service actif.

Durant la fin de son adolescence, le soldat Thornicroft travailla à temps partiel dans la boulangerie de quartier très appréciée de Westmount, Harrison Bros. Aujourd’hui, elle est connue sous le nom de Boulangerie POM. Il travaillait comme vendeur de pain de porte-à-porte, ainsi que dans le magasin de détail situé à l’intersection des rues Sainte-Catherine, Lansdowne et Glen, en face de l’armurerie du RMR. Thornicroft fut employé par cette entreprise locale de 1937 à 1939, année où il s’enrôla dans l’armée.

La boulangerie POM (Pride Of Montreal) était une institution à Westmount durant le milieu et la fin du 20e siècle, et entretenait une relation étroite avec ses voisins de l’armurerie du RMR. Au début de la Seconde Guerre mondiale, POM fit même peindre une flotte de camions de livraison avec l’inscription : « R.M.R. Association Branch 14 (Quebec 14), Canadian Legion, B.E.S.L. » afin de promouvoir l’enrôlement pour le service actif.

Le 6 octobre 1944, le premier jour tragique de la bataille du canal Léopold (Leopold Canal), le soldat Thornicroft avait 22 ans. Il fut blessé tôt dans l’action, mais pas mortellement, souffrant d’un bras fracassé. Il se rendit au poste de commandement de la compagnie du capitaine Schwob, établi dans une tranchée, pour recevoir des soins. Le capitaine Schwob banda son bras et l’envoya vers le territoire allié, sur la rive sud du canal, pour des soins supplémentaires. Le soldat Thornicroft entreprit le chemin du retour seul et sans arme. Malheureusement, il croisa un soldat allemand qui l’abattit immédiatement sur place. Le soldat Thornicroft fut exécuté de sang-froid, l’Allemand ayant tiré sur lui alors qu’il était blessé, désarmé et ne représentait aucune menace.

Le soldat Richard Thornicroft repose aujourd’hui auprès de ses camarades du RMR tombés au combat, au cimetière militaire canadien d’Adegem, en Belgique.

William Noel (Jock) Barclay

William Noel (Jock) Barclay

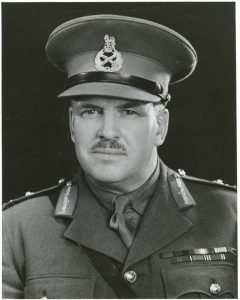

Thomas Cripps Lewis, DSO

Thomas Cripps Lewis, DSO

Marcel McBarnett

Marcel McBarnett Edward George (Taffy) Evans

Edward George (Taffy) Evans